Hermann Ament

Die Alamannenfunde von Eschborn

Eschborner Museumsschriften - Heft 1

Die Entdeckung der alamannischen Gräber von Eschborn...

An einem Junimorgen des Jahres 1983 beobachtete der städtische Bedienstete Horst Kümmel, wie vom altbelegten Teil des Friedhofs der Stadt Eschborn (Main-Taunus-Kreis) ein Wasserleitungsgraben quer über einen angrenzenden Acker gezogen wurde, um so einer Erweiterung der Beisetzungsfläche zu einer Zapfstelle zu verhelfen. Mit dem Erdaushub waren ein paar unscheinbare Dinge ans Tageslicht gefördert worden, die ihm gleichwohl auffällig schienen: einige Glasperlen, Tonscherben, ein Eisenstück und dazu Knochen, die der regelmäßig auf dem Friedhof tätige Horst Kümmel mit geübtem Blick als solche eines Menschen erkannte. Kein Zweifel, man war auf ein Grab gestoßen, offensichtlich auf ein recht altes, und nach aller Erfahrung war zu vermuten, daß da, wo sich ein Grab findet, auch noch weitere vorhanden sind. Für altertümliche Dinge ist der Stadtarchivar zuständig, so Kümmels Überlegung, und ihn informierte er sofort. Der wiederum erkannte sogleich den archäologischen Charakter des Fundes und benachrichtigte seinerseits die zuständigen Fachleute vom Hessischen Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden. Bei einer eingehenden Besichtigung der Fundstelle kam man übereinstimmend zu dem Entschluß, den alten Bestattungsplatz bei nächster Gelegenheit einer eingehenden und systematischen Untersuchung nach allen Regeln der archäologischen Wissenschaft zu unterziehen.

|

|

... und ihre archäologische Erforschung

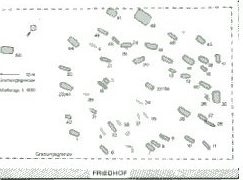

In den Herbstmonaten des Jahres 1983 fand die bereits im Sommer im Anschluß an den ersten Fund geplante Ausgrabung statt. Sie wurde von der Archäologischen Abteilung des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege durchgeführt und von der Stadt Eschborn in vielfältiger Hinsicht unterstützt. Zuerst wurde die Humusdecke mittels einer Schubraupe und eines Löffelbaggers entfernt. Danach wurden die nun sichtbaren Grabgruben einzeln und in Handarbeit untersucht. Nach und nach wurden auf dem Acker im Winkel zwischen dem alten und dem neuen Friedhofsteil fünfzig Gräber ausgegraben; viel mehr dürfte das frühgeschichtliche Gräberfeld nicht umfaßt haben. In Zeichnungen und Fotos wurden die einzelnen Ausgrabungsbefunde sorgfältig dokumentiert.

Die archäologischen Fundstücke, durchweg Grabbeigaben, kamen zunächst ungereinigt ins Denkmalamt nach Wiesbaden. In seinen hervorragend eingerichteten Werkstätten wurden sie nun restauriert. Die diffizilen, viele Monate dauernden Arbeiten wurden von der Stadt Eschborn finanziert und von der Restauratorin l. Becker meisterlich ausgeführt. Bis in den Kern verrostete Eisensachen erhielten wieder ihre Form und wurden gefestigt, Edelmetallschmuck aus Silber und Gold wurde von seiner Patina befreit und erstrahlte wieder in neuem Glanz, in Scherben zerfallene Gefäße aus Ton und - besonders schwierig - aus Glas wurden wieder zusammengesetzt und nötigenfalls ergänzt. Erst jetzt enthüllte sich der ganze Reiz der archäologischen Funde aus Eschborn, erst jetzt wurde deutlich, welcher Epoche sie angehörten und welchem Volk sie zuzuordnen waren.

Auch die aus den Gräbern geborgenen Skelettreste wurden wissenschaftlich untersucht, und zwar im Anthropologischen Institut der Universität Frankfurt am Main. Dabei konnten insbesondere Alter und Geschlecht der bestatteten Individuen festgestellt werden, soweit der Erhaltungszustand der Knochen dies zuließ.

Auf dieser Grundlage konnte nun die wissenschaftliche Bearbeitung des gesamten Fundkomplexes in Angriff genommen werden. In Mainz, im Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität, erstellte der Schreiber dieser Zeilen ein umfangreiches Manuskript, in welchem er mit den Methoden der Archäologie die Funde von Eschborn datierte, nach Funktion und Herkunft bestimmte und in ihre historischen Zusammenhänge einordnete. Diese wissenschaftliche Publikation erscheint in der Herausgeberschaft des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege gleichzeitig mit dieser Broschüre.

Die alamannischen Grabfunde gaben den Anstoß zu der Idee, im Zentrum der jungen Stadt Eschborn zusammen mit dem Stadtarchiv ein Museum für die Denkmäler ihrer Geschichte zu errichten. Der architektonisch interessante Bau, der Teile eines alten Bauernhofes mit einbezieht, birgt seit 1989 die Alamannenfunde. Sie sind dort größtenteils ausgestellt und damit der Öffentlichkeit zugänglich.

|

|

Die Alamannen im allgemeinen...

Die 1983 bei Eschborn gefundenen Gräber sind vor rund 1500 Jahren angelegt worden, während einer Zeitspanne, die vermutlich vor der Mitte des 5. Jahrhunderts begann und noch vor der Wende zum 6. Jahrhundert endete. Damals gehörten die Landstriche am unteren Main zum Herrschaftsgebiet der Alamannen, und deshalb sind die bei Eschborn Beigesetzten als „Alamannen" zu bezeichnen.

Wer waren die Alamannen?

„Die Alamannen", so weiß ein römischer Geschichtsschreiber des 3. Jahrhunderts zu berichten, „sind ein zusammengewürfeltes und gemischtes Volk, und das drückt auch ihr Name aus". Diese Bedeutung des Namens kann man noch heute heraushören: Alle Mannen, allerlei Leute. Die Alamannen waren also nicht alle derselben Abstammung und von gleicher Herkunft. Sie waren vielmehr ein Zusammenschluß aus Angehörigen mehrerer germanischer Völkerschaften, der sich in der Zeit um 200 n. Chr. im Vorfeld der römischen Provinzen Raetien und Obergermanien gebildet hatte, und zwar in Frontstellung gegen diese römischen Gebiete. Eroberungslust und Begehrlichkeit angesichts der Reichtümer und der wohlgeordneten Lebensverhältnisse in den römischen Provinzen schufen eine einheitliche Interessenlage, die zur Bildung des alamannischen Stammesverbandes führte. Viele dieser Germanen kamen aus den Siedlungsgebieten suebischer Stämme beiderseits der Elbe. Deswegen hat man die Alamannen oft auch als Sueben bezeichnet, woraus im Deutschen „Schwaben" geworden ist. Andere Gruppen innerhalb des Alamannenstammes waren offensichtlich ostgermanischer Herkunft. Dieser Art der Zusammensetzung ihres Stammes entsprach es, daß die Alamannen nicht unter einer zentralen politischen Führung standen. Sie zerfielen in allerlei Untergruppen und Teilstamme unter eigenen Anführern.

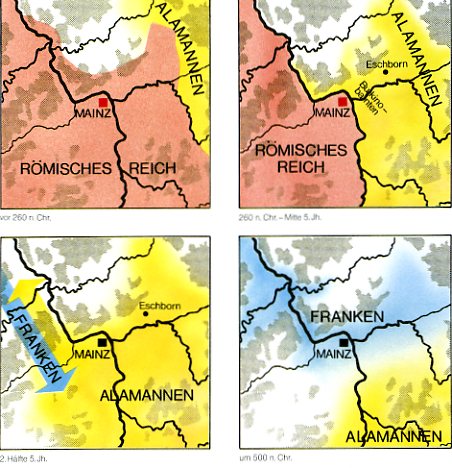

Bald nach der Mitte des 3. Jahrhunderts konnten die Alamannen ihre politischen Absichten weitgehend verwirklichen. Im Jahr 260 n.Chr. überrannten sie die römische Grenzbefestigung und nahmen das Land zwischen Limes, Rhein und Donau in Besitz. Für zwei Jahrhunderte war im Gebiet des Kartenausschnitts auf der nebenstehenden Seite der Rhein die Grenze zwischen dem römischen Imperium und dem von den Alamannen beherrschten Barbarenland, eine Grenze, die von den Römern fast ebensolang mit militärischer Macht gehalten und von den Alamannen immer wieder attackiert, im ganzen aber auch respektiert worden ist.

Erst der völlige Zusammenbruch der römischen Herrschaft am Rhein um die Mitte des 5. Jahrhunderts ließ die Alamannen über die Flußgrenze nach Westen ausgreifen. Mainz als die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Germania Prima dürfte zeitweilig in ihren Besitz geraten sein. Das weitere alamannische Vordringen nach Nordwesten zog allerdings den Zusammenstoß mit der überlegenen Macht der Franken nach sich (Schlacht bei Zülpich um 480 n.Chr.). Die Franken haben den alamannischen Herrschaftsbereich in mehreren Etappen nach Süden zurückgedrängt; schon vor dem Ende des 5. Jahrhunderts n.Chr. waren die Lande um die Mainmündung fest in fränkischer Hand.

|

... und im besonderen die Bukinobanten

Wie gesagt: Der Alamannenstamm setzte sich aus mancherlei Gruppen zusammen. Unter diesen waren auch Teilstämme, die einen eigenen Namen führten. So nennt uns der bereits erwähnte Ammianus Marcellinus den Namen desjenigen alamannischen Volkes, das - von Mainz aus gesehen - auf der anderen Rheinseite siedelte: Bucinobantes, quae contra Mogontiacum gens est Alamannica. Im Namen „Bukinobanten" steckt unser Wort „Buche". Anwohner eines Buchenwaldes oder einer Buchenhecke - man mag an den dicht bewaldeten Taunus samt dem Rheingaugebirge denken, auch an einen fernen Vorläufer des Rheingauer Gebücks. Jedenfalls werden sich auch die bei Eschborn bestatteten Leute zu Lebzeiten zu den Bukinobanten gezählt haben.

Bucinobantes ... contra Mogontiacum, das beschreibt aber nicht nur ein beziehungsloses Nebeneinander, sondern ein aufmerksames Vis-à-Vis. Von Mainz aus, auf römischer Seite, hatte man allen Grund, die alamannischen Anrainer der Reichsgrenze argwöhnisch im Auge zu behalten, und diese wiederum blickten begehrlich auf die Provinzhauptstadt und ihre Reichtümer. Wie man eine günstige Gelegenheit zu nutzen wußte, zeigt die kecke Tat des Rando, des Sohnes eines alamannischen Stammesfürsten. Als im Jahr 368 infolge eines kaiserlichen Feldzuges Mainz von seiner militärischen Besatzung entblößt und die Einwohnerschaft zudem durch die Feier eines kirchlichen Festes in Anspruch genommen war, konnte er sich mit einer kleinen Schar der Stadt bemächtigen und nach ihrer Plünderung mit reicher Beute abziehen. Diese Tat hatte er lange geplant (diu praestruens, quod cogitabat); auch Rando hat Mainz eine Zeitlang sorgfältig im Auge gehabt.

Nicht immer freilich waren die Beziehungen zwischen der römischen Provinz und dem Barbarenland, zwischen Mainz und den alamannischen Bukinobanten nur feindseliger Natur. Zu Zeiten konnten die Römer massiv in die Herrschaftsangelegenheiten der Bukinobanten eingreifen, hatten also ihrerseits diesen Stamm unter Kontrolle. Unter solchen Umständen und auch sonst zu friedlichen Zeiten durften die rechtsrheinischen Germanen Zugang zu den Märkten in Mainz, vermutlich auch zu seinen Tavernen und sonstigen Vergnügungsstätten, gefunden haben. Wenn sich unter den Grabbeigaben aus den Alamannengräbern von Eschborn nicht wenige Stücke finden, die aus dem Linksrheinischen stammen, so durfte dies seltener Beute als rechtmäßig erworbenes Gut sein.

|

Wie die Alamannen ihre Toten begruben

Im Innern Germaniens, woher jene Bevölkerungsgruppen stammten, aus welchen sich im 3. Jahrhundert n. Chr. der Alamannen-Stamm bildete, war seit jeher die Brandbestattung üblich. Man sollte meinen, die Alamannen hätten auch in den neuen Siedlungsgebieten im Südwesten an diesem Herkommen festgehalten. Das ist aber nicht der Fall. Weder kommt es zur Ausbildung großer Urnenfriedhöfe, noch wird - von wenigen Ausnahmen abgesehen - überhaupt die Leichenverbrennung geübt. Nur sporadisch treten einzelne Gräber oder sehr kleine Grabgruppen in Erscheinung, und zwar in Gestalt von Körperbestattungen mit Beigaben, darunter deutlich mehr Frauen- als Männergräber.

Das änderte sich erst im 5. Jahrhundert, in jenem Zeitraum also, dem auch die Eschborner Gräber angehören. Hier und da entstanden nun langfristig belegte Gräberfelder, auf denen praktisch alle Stammesangehörigen beigesetzt wurden, und zwar in nach Osten gerichteten und mit Beigaben versehenen Körpergräbern. (Aus der Vorstellung heraus, daß sich hier nun ein Grab an das andere reiht, werden diese Bestattungsplätze in der archäologischen Fachsprache gern als „Reihengräberfelder" bezeichnet.) Manche von ihnen wurden nach einiger Zeit wieder aufgegeben, auch die alte Sitte der Einzelbestattung lebte nebenher noch eine Weile weiter, bis sich dann ungefähr mit dem Beginn des 6. Jahrhunderts das Reihengräberfeld als die allgemein übliche Form der Totenbestattung durchsetzte.

Das Gräberfeld von Eschborn zählt zu den frühen alamannischen Reihengräberfeldern. Seine ältesten Bestattungen wurden in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts angelegt, schätzungsweise in den 430er Jahren. Etwa zwei Generationen später, um das Jahr 500 n. Chr. herum, wurde es bereits wieder aufgelassen.

Von der hervorstechendsten Eigenart des alamannischen Grabbrauches, von der Beigabensitte, wird auf den folgenden Seiten ausführlich die Rede sein. Hier sei vorab auf einen einzelnen Befund verwiesen, der ein Schlaglicht auf den Totenglauben der heidnischen Alamannen wirft. In Grab 7 war eine junge Frau von 20 bis25 Jahren in der üblichen Weise beigesetzt worden, ausgestreckt auf dem Rücken liegend, angetan mit ihrem Schmuck und versehen mit weiteren Beigaben. Ungewöhnlich war jedoch dies: Um ihre Knöchel war eine eiserne Kette geschlungen - aus stabförmigen Gliedern und mit einem Ring am Ende, eine Halfterkette offenbar. Die Frau ist also regelrecht gefesselt worden.

Wiedergängerfurcht dürfte eine solche Handlungsweise bestimmt haben: Die Tote, die man sich in irgendeiner Weise noch als wirkmächtig vorstellte, sollte an einer Rückkehr in die Welt der Lebenden, und sei es auch nur als Geistwesen, gehindert werden. Was mag sie im Leben in ihrer Umgebung für eine Rolle gespielt haben, daß man von ihr nach dem Tode so wenig Gutes erwartete?

Grabbeigaben als Spiegel des Lebens

Eine bedeutsame Eigenart der alamannischen Bestattungssitte ist darin zu sehen, daß die Verstorbenen bei der Beerdigung mit Beigaben ausgestattet wurden. Dieser bei vielen vor- und frühgeschichtlichen Bevölkerungsgruppen übliche Brauch beruht auf der Vorstellung von einer - wie auch immer gedachten - Fortexistenz der verstorbenen Person. Auch nach dem Tode hatte sie ein Anrecht auf eine ihr angemessene, ihrem sozialen Status entsprechende äußere Erscheinung. Demzufolge wurde sie in der Tracht beigesetzt, die ihr nach Geschlecht, Alter und sozialem Rang zukam. Hinzu konnte der eine oder andere Gegenstand aus dem persönlichen Lebensumkreis kommen. Auch sollte der oder die Verstorbene in der jenseitigen Welt nicht darben müssen, weshalb ein gewisses Maß an Speise und Trank zur üblichen Grabausstattung gehörte.

Noch heute also gewähren frühgeschichtliche Gräber, wenn man sie denn findet, wie 1983 bei Eschborn, Einblicke in die Lebensumstände der dann beigesetzten Menschen. Das gilt freilich nicht ohne Einschränkung. Denn naturgemäß konnte nicht alles, was im Leben Bedeutung besaß, auch ins Grab gegeben werden. So findet man in Männergräbern so gut wie nie größere Arbeitsgeräte aus dem Bereich von Handwerk und Landwirtschaft, obwohl sie doch im täglichen Leben eine bedeutende Rolle gespielt haben müssen. Auch Möbel und Fahrzeuge treten in aller Regel allein schon ihrer Größe wegen nicht in Erscheinung. Die Grabbeigaben stellen also nur eine Auswahl aus dem gesamten materiellen Besitz dar, und durch Sitte und Brauch war geregelt, was zu dieser Auswahl gehörte und was nicht.

Aber nicht nur durch den zeitgenössischen Brauch, sondern auch durch die natürlichen Erhaltungsbedingungen ist das Fundspektrum reduziert. Nicht alles, was ins Grab gegeben wurde, hat sich auch erhalten. In der Regel sind organische Materialien vergangen: Textilien und Leder, Pelzwerk und Holz, vielfach auch Gegenstände aus Knochen oder Horn. Von einem Messer findet sich die eiserne Klinge - mehr oder weniger verrostet - mitsamt der Angel, aber nicht mehr der geschnitzte Griff aus Holz oder Bein, der einst die Angel umschloß, und nicht mehr die lederne Scheide. Von der Kleidung fehlt die Hauptsache, der Stoff nämlich mit allem, was an Stickereien, Besätzen und Verbrämungen dazugehört haben mag; allein die metallenen Bestandteile wie Fibeln, Schnallen oder Nadeln sind erhalten. Die Gefäßbeigaben, ursprünglich Behältnisse von Speise und Trank, erscheinen nicht nur leer, sondern vermutlich auch unvollständig, weil hölzernes Tafelgerät wie Teller oder Daubenbecher spurlos vergangen ist.

Um das ganze Gedeck, das ganze Gerat oder die ganze Waffe zu rekonstruieren, sind also oft etwas Phantasie und zeichnerisches Geschick vonnöten.

Selbst unter den soeben geschilderten, durch die Art und Weise der Überlieferung bedingten Einschränkungen vermitteln uns die Grabfunde einen verhältnismäßig guten Eindruck von der Tracht der Frauen. Von der Sitte her war es offenbar geboten, Frauen und Mädchen in ihrer kompletten Tracht beizusetzen; dazu zählte die Kleidung mit ihren Accessoires ebenso wie der am Körper getragene Schmuck, und gerade dieser repräsentierte oft einen nicht unbeträchtlichen Wert.

Die nebenstehenden Figurinen sollen die Tragweise derjenigen Trachtelemente veranschaulichen, welche auf den folgenden Seiten im einzelnen vorgestellt werden:

- die Fibeln, Gewandspangen also, die das Kleid verschlossen und fallweise zur Aufhängung bestimmter Gegenstände dienten,

- die Nadeln, mit denen die Frisur oder ein Kopfputz festgesteckt wurden

- die Perlen aus Glas oder Bernstein, die teils als Halsschmuck, teils tressenartig von der linken Schulter herabhängend getragen wurden,

- die Schnallen zum Verschließen des Gürtels, in anderen Fällen auch als Schuhschnallen belegt,

- das am Gürtel oder an Fibeln befestigte Gehänge mit Gegenständen, die als Zierat, zu praktischen Zwecken oder als Amulette zur Abwehr schädlicher Kräfte dienten.

Bedauerlich bleibt, daß uns von der eigentlichen Kleidung, die durch die Qualität des Stoffes, durch Farbe und Zuschnitt sicher wesentlich zum Erscheinungsbild und zur sozialen Kennzeichnung der Trägerin beigetragen hat, keinerlei Reste erhalten geblieben sind.

|

Fibeln verschlossen das Kleid der Frau

Ein besonders wichtiges Element der Tracht alamannischer Frauen stellten Fibeln dar. Mit diesem aus dem Lateinischen entlehnten Ausdruck (fibula) bezeichnen wir Gewandspangen, die ähnlich den noch heute getragenen Broschen eine praktische Funktion mit dem Charakter eines Schmuckstückes verbanden.

Der praktische Zweck bestand offenbar darin, ein vorn durchgehend offenes Kleid zu verschließen, was man heute mit Knöpfen oder einem Reißverschluß bewerkstelligen würde. Dieser war noch nicht erfunden, und das System des Knöpfens war zwar im Prinzip bekannt, wurde aber bei der Kleidung nicht angewendet. Die größeren der rechts abgebildeten Fibeln wurden teils einzeln, teils paarweise oberhalb des Gürtels in Höhe der Taille getragen, die kleineren paarweise am Halsausschnitt des Kleides. Die größeren dienten zusammen mit dem Gürtel auch zur Befestigung eines G ehänges für kleinere Gegenstände von praktischem, schmückendem und magischem Charakter.

ehänges für kleinere Gegenstände von praktischem, schmückendem und magischem Charakter.

Neben ihrer Verschlußfunktion besaßen die Fibeln aber auch alle Eigenschaften eines Schmuckstückes. Sie bestanden vorwiegend aus wertvollem Material, im Falle der Eschborner Funde durchweg aus vergoldetem Silber. Gefällig in ihrer äußeren Form, waren sie nach dem Geschmack der Zeit verziert. Beliebt war eine Auflockerung der Oberflächen durch Punzen oder Kerbschnitt; vor allem letzterer bewirkte ein lebhaftes Spiel von Licht und Schatten.

Die Eschborner Fibeln gehören fast alle zur Gattung der sog. Bügelfibeln, benannt nach dem gewölbten Bügel, der zwei unterschiedlich gestaltete Formelemente miteinander verband. Die breitere „Kopfplatte" verdeckte die Spirale der rückwärtigen Nadelkonstruktion, der schmalere „Fuß" trug auf seiner Unterseite die Nadelrast, d.h. die hakenförmige Auflage für die Spitze der Nadel. Entgegen der in der Fachwissenschaft geläufigen Bezeichnung wurde der „Kopf" meist nach unten, der „Fuß" meist nach oben getragen. Die durch das Zusammenstecken entstehenden Stoff-Falten wurden durch den gewölbten Bügel aufgenommen.

|

Bügelfibeln - ein archäologisches Leitfossil

Der hohe Stellenwert, der Fibeln und zumal Bügelfibeln innerhalb der weiblichen Tracht zukam, brachte es mit sich, daß man auf ihre Ausführung besondere Sorgfalt verwendete. Der aus Edelmetall gegossene Rohling wurde von befähigten Kunsthandwerkern zugerichtet und verziert, und zwar in enger Anlehnung an die herrschenden Modeströmungen. Mithin sind die Fibeln stärker als andere Trachtelemente dem Modewandel unterworfen und geben den Archäologen verläßliche Hinweise auf ihre Zeitstellung. Aus mancherlei Beobachtungen, die hier nicht im einzelnen dargelegt werden können, ergibt sich, daß die nebenstehend abgebildeten Fibeln verschiedenen Zeitschichten angehören: Die beiden Fibeln links oben mit dem lang-schmalen Tierkopffuß sind um die Mitte des 5. Jahrhunderts anzusetzen, während das rechts unten gezeigte Fibelpaar mit dem breiten, gedrungenen Tierkopffuß dem Geschmack des ausgehenden 5. Jahrhunderts entspricht. Damit sind wertvolle Indizien für die Datierung auch derjenigen Gegenstände gewonnen, die zusammen mit diesen Fibeln im gleichen Grab gefunden worden sind.

Bügelfibeln sind aber nicht nur zeittypische, sondern oft auch regionaltypische Trachtelemente. In der unten abgebildeten Verbreitungskarte sind die Vorkommen von Fibeln markiert, die in der Grundform mit den Fibeln aus den Gräbern 29 und 43 von Eschborn (s. großes Bild) übereinstimmen. Die Belege streuen vom Unterlauf der Seine bis in die ungarische Tiefebene; dabei zeichnen sich zwei deutliche Konzentrationsgebiete im Böhmischen Kessel und im Rhein-Main-Gebiet ab. Dies mag Anlaß zu Vermutungen über besondere Beziehungen kultureller beziehungsweise bevölkerungsmäßiger Art zwischen diesen beiden Gebieten geben. Bei näherer Betrachtung schälen sich darüber hinaus auch Eigenarten der jeweiligen Fundgebiete heraus. So ist der schmale, mit engen Querrillen verzierte Fuß für die am nördlichen Oberrhein und am unteren Main gefundenen Fibeln charakteristisch. Man kann daher mit gutem Grund annehmen, daß die besagten Fibeln aus Eschborn in der Umgebung ihres Fundortes hergestellt wurden und geradezu kennzeichnend für die dortige Landestracht gewesen sind.

|

|

Ich biete Stirn, bin rings Gesicht.

Du kannst nur vor mich treten, hinter-gehen nicht.

Dein Auge trifft allseits geschloss'ne Front,

mein Blick jedoch umspannt den Horizont,

ohn' Schatten offen liegt der weite Kreis

mir, der ich alles sehend alles weiß.

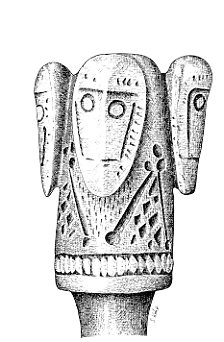

Zwei Bestattungen weiblicher Personen enthielten Ziernadeln vom Kopfputz, die beiden Trachtbefunde sind hier zeichnerisch rekonstruiert. In Grab 18 lag eine 14,6 cm lange silberne, teilweise vergoldete Nadel hart an der linken Schläfe. Mit ihr dürfte ein Haarknoten oder ein Zopf festgesteckt worden sein. Im Grab Nr. 16 fanden sich zwei silberne Nadeln scheinbar isoliert neben dem Kopf des dort beigesetzten zweijährigen Kindes. Vermutlich haben sie zu einem Haubchen oder einem Kopftuch gehört, das bei der Bestattung gesondert niedergelegt wor den und selbst spurlos vergangen ist.

den und selbst spurlos vergangen ist.

Während sich für die Nadel aus Grab 18 mehrere gute Vergleichsstucke aus dem Alamannengebiet namhaft machen lassen - das ähnlichste wurde im Stadtgebiet von Basel gefunden -, muß der in Grab 16 belegte Nadeltyp als absolutes Unikum gelten Der kolbenartig verdickte Kopf mit den vier plastisch hervortretenden bärtigen Köpfen steht bisher einzig da. Die suggestive Wirkung des nur 9 mm hohen Bildwerkes wird erst in der Vergrößerung recht deutlich. Das mag man als einen Hinweis darauf verstehen, daß eine solche Plastik schwerlich in einem derart winzigen Format und zu nichts anderem als zur Bekronung einer Haarnadel erdacht worden ist. Die Vermutung liegt nahe, daß ein größeres Bildwerk als Vorbild diente, vielleicht sogar eine monumentale Plastik aus Holz, eine Stele als Abbild eines Götzen oder eines Dämons.

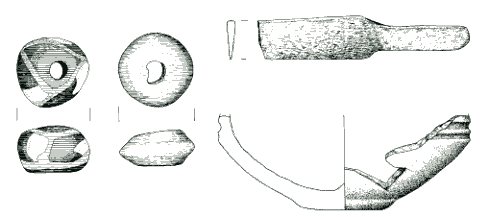

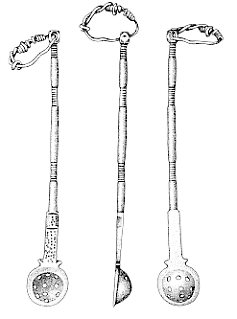

Was der Körperpflege diente...

...trugen die alamannischen Frauen gern griffbereit und sichtbar als einen Bestandteil ihrer Tracht. Am Gürtel beziehungsweise an den oberhalb von diesem festgesteckten Fibeln waren Riemen aus Leder oder gewirkte Bänder befestigt, an deren Enden in Höhe der Beine allerlei Gegenstände hingen, teils Gerätschaften für praktische Zwecke, teils Amulette von magischer Bedeutung. Dieses ganze Gehänge besaß daneben auch schmückenden Charakter; seine schwingenden Bewegungen, das Klirren und Klappern seiner Bestandteile konnten den Gang der Trägerin in gefälliger Weise akzentuieren. In Form lang herabhängender Taschen und Schlüsselbünde hat sich dieses Trachtelement bis in die Volkstrachten unseres Jahrhunderts gehalten.

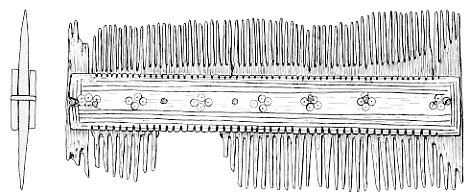

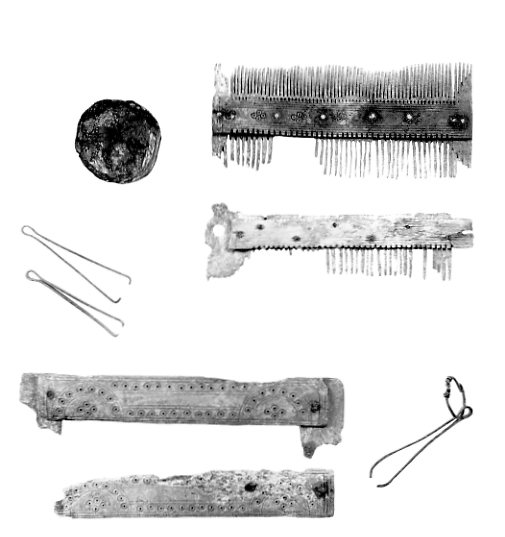

Was die Alamannengräbern von Eschborn betrifft, so wurde Toilettengerät nur bei Frauenbestattungen gefunden, teils als Bestandteil des Gürtelgehänges, teils unabhängig von diesem. Das läßt erkennen, welche Bedeutung Kosmetik und Körperpflege in der Lebenssphäre der Frauen besaßen. Zu den häufigsten Beigaben dieser Art zählen Kämme aus Bein, vorzugsweise aus Hirschgeweih. Um einen solchen Kamm herzustellen, wurden drei Lagen von Beinplatten zunächst zu einem Rohstück zusammengenietet; daraus wurden dann die Zinken herausgesägt. Zweizeilige Kämme, wie auf der nächsten Seite oben rechts abgebildet, weisen je eine Reihe von eng- bzw. weitgestellten Zinken auf. Links unten sind die Reste eines Futterals für einen solchen Kamm zu sehen, daneben Bronzepinzetten zum Entfernen von Haaren und links oben ein kleines Bronzeschälchen, das Schminke oder Salbe a ufgenommen haben mag.

ufgenommen haben mag.

|

Das Eßbesteck war ständig zu Hand

Noch im europäischen Mittelalter war es gang und gäbe, daß man sich auch an einer fremden Tafel des eigenen Eßbestecks bediente. Messer und Löffel - die Gabel kam erst später in Gebrauch - trug man ständig bei sich, holte sie bei Bedarf hervor und steckte sie nach Gebrauch wieder weg, selbstverständlich säuberlich abg eleckt und abgewischt.

eleckt und abgewischt.

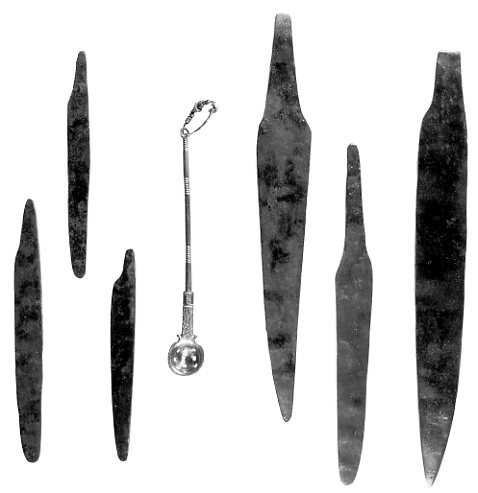

Nicht anders bei den Alamannen des 5. Jahrhunderts: Männer und Frauen führten zumindest ein Messer stets bei sich. Es diente wohl in erster Linie als Eßgerät, konnte sich aber auch sonst im Alltag vielfach als nützlich erweisen. Die Frauen trugen ihre Messer innerhalb des Gehänges, die Männer zusammen mit einer Gürteltasche oder in einem Nebenfutteral der Schwertscheide. Bezeichnend sind die Größenunterschiede. Die drei großen Messer, die auf dem nebenstehenden Foto rechts zu sehen sind, stammen aus Männergräbern, die drei zierlichen Exemplare links aus Frauenbestattungen.

Wie sehr das archäologische Erscheinungsbild einer Sache oft von ihrem realen Aussehen abweicht, wird hier noch einmal deutlich. Was uns heute vorliegt, die eiserne Klinge nämlich samt der Griffangel, war einst meistenteils gar nicht zu sehen Der Griffdorn war von dem hölzernen Griff ständig bedeckt, und die Klinge steckte meist in einer Scheide aus Leder. Griff und Scheide können verziert und farbig gefaßt gewesen sein - nichts davon lassen die allein erhaltenen, durch Rost zudem verunstalteten Eisenteile mehr erkennen. Ein Messer ist eben mehr als nur die Klinge.

Als Eßgerät ist auch der hübsche silberne Sieblöffel anzusehen. Die in Grab 29 beigesetzte Frau trug ihn in ihrem Gürtelgehänge, eine wohlhabende Dame, zu deren Grabausstattung weitere wertvolle Stucke wie ein Silberfibelpaar, eine Bronzeschüssel und ein konischer Glasbecher gehörten. Der zierliche Silberlöffel deutet einen verfeinerten Lebensstil an, diente er doch dazu, besonders leckere Häppchen aus Sud oder Sauce zu fischen.

|

Amulette von magischer Bedeutung

Das vor der Leibesmitte getragene Gehänge der Frauentracht diente nicht zuletzt dazu, Amulette in einer Körperregion zu plazieren, die schädlichen Einflüssen besonders ausgesetzt und deshalb besonders schutzwürdig schien.

Auf der nebenstehenden Abbildung ist oben ein keulenförmiger Anhänger zu sehen, der aus der Spitze einer Geweihsprosse geschnitzt worden ist. Vom Hirschgeweih stammt auch die mit eingedrehten Kreisaugen verzierte Scheibe unten links, sie ist aus der Ansatzfläche des Geweihs, aus der sog. Hirschrose, geschnitten. Die Bedeutung liegt auf der Hand. Das jährlich in einem phänomenalen Wachstumsprozeß neu entstehende Hirschgeweih symbolisiert Vermehrung und Fruchtbarkeit in sinnfälliger Weise. Die dabei wirksamen Kräfte sah man vor allem im Wachstumsgrund der Hirschrose und in den äußersten Spitzen des Geweihs konzentriert. Die aus den Extremen des Hirschgeweihs gewonnenen Amulette waren deshalb - so glaubte man - ein besonders förderliches Mittel im Hinblick auf die Fruchtbarkeit der Frauen und ein verläßlicher Schutz gegen ihr schädliche Einflüsse.

Daß auch Schlüssel in diesem Sinne wirksam sein sollten, will auf den ersten Blick nicht einleuchten. Der Bund aus eisernen Hakenschlüsseln rechts unten und der bronzene Drehschlüssel links scheinen zunächst einmal nichts anderes als Geräte zum Betätigen eines Schlosses zu sein. Stutzig wird man angesichts des bronzenen Schlüsselgriffes oben, der zum Schließen nun wirklich nicht mehr taugte und dennoch sichtbar in einem Gürtelgehänge getragen wurde. In der Tat belehren uns Darstellungen auf antiken Gemmen darüber, daß Schlüssel in der Antike als magisches Schutzmittel für den weiblichen Genitalbereich galten. Das Wissen über diese einem Schlüssel innewohnenden Kräfte besaßen offenbar auch die alamannischen Frauen des 5 Jahrhunderts.

|

|

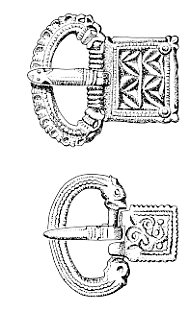

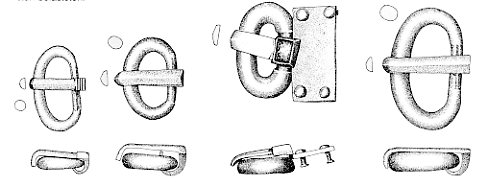

Eine Schnallengarnitur im Military-Look

Die Gürtelschnallen der Frauentracht waren verhältnismäßig schlicht gehalten. Mag sein, daß sie unter dem überfallenden Stoff des Kleides kaum sichtbar waren, jedenfalls waren sie für das Schmuckbedürfnis der alamannischen Frauen uninteressant. Nur aus Grab 44 liegt eine Schnallengarnitur von hoher Qualität und mit modischem Pfiff vor, die aber nicht zum Gürtel, sondern zu den Schuhen gehörte.

Jedem Schuh war eine kleine Schnalle mit Riemenzunge zugeordnet. Die Stücke bestehen aus Silber und sind partienweise vergoldet. Dem Goldschmied, der sie einst herstellte, dienten - und darin liegt das Besondere - sehr viel größere Gürtelschnallen als Vorbild. Solche wurden in spätantiker Zeit in den Grenzprovinzen des römischen Reiches ausschließlich von Männern getragen und gehörten vorzugsweise zur militärischen Ausrüstung. Man muß es schon als einen mit Absicht inszenierten modischen Gag ansehen, wenn eine junge Alamannenfrau ihre Schuhe mit der Miniaturausführung eines römischen Koppelschlosses schmückte.

|

Die Waffenrüstung des Mannes: bescheiden

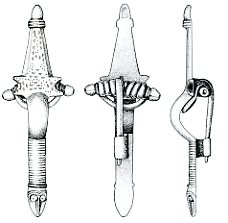

Wie der Schmuck die Frau zierte, so kennzeichnete die Waffenrüstung den Mann - so etwa lautet die landläufige Meinung über den äußeren Habitus „der alten Germanen". Die Funde aus Eschborn können uns für ihre Zeit und für ihr räumliches Umfeld eines Besseren belehren. Während die Frauen je nach persönlichen Verhältnissen durchaus in reichem Schmuck einhergingen und auch begraben wurden, tritt die Waffenrüstung der Männer - jedenfalls unter den Grabfunden - nur in bescheidenem Umfang in Erscheinung. Auf dem nebenstehenden Foto ist buchstäblich alles abgebildet, was an Waffen aus dem Gräberfeld von Eschborn bekannt ist. Dieses dürftige Waffenarsenal verteilt sich auf vier von 21 Männer- und Knabengräbern, denen 23 Frauen- bzw. Mädchengräber sowie sechs dem Geschlecht nach nicht bestimmbare Bestattungen gegenüberstehen, so daß das Verhältnis der Geschlechter keinesfalls als unausgeglichen bezeichnet werden kann. Mithin wurden viele Männergräber ohne Waffenbeigabe angelegt, auch solche mit sonst wertvollen Beigaben. Das bedeutet sicher nicht, daß man sich für den ernsthaften kriegerischen Einsatz nicht schwer und gut zu wappnen wußte, immerhin aber soviel, daß man die Kriegsrüstung des Mannes nicht als so wesentlich ansah, daß sie sein Erscheinungsbild bis ins Grab hinein geprägt hätte - ein recht sympathischer Zug.

Das große einschneidige Hiebschwert - scramasax in der Sprache der Zeitgenossen - war in Grab 9 mit Pfeilspitzen kombiniert, ebenso die elegant geschwungene Wurfaxt (francisca) in Grab 11. Zwei einzelne Pfeilspitzen stammen aus Grab 30, und das Dolchmesser unten wurde in Grab 22 gefunden. Daß uns die allein erhaltenen Eisenteile nicht die ganze Waffe vor Augen führen, wurde bereits oben am Beispiel des Saxes dargelegt. Auch bei der Franziska muß man sich den Stiel und bei den Pfeilspitzen nicht nur die Schäfte und ihre Befiederung, sondern auch den Köcher mit seinem Tragriemen und vor allem den Bogen selbst hinzudenken.

|

|

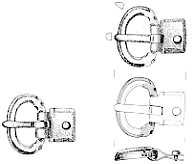

Schnallen vom Gürtel, überwiegend der Männer

Was schon in Bezug auf die Tracht der Frauen hervorgehoben wurde, gilt auch für die der Männer: mit den Gürtelschnallen wurde wenig Aufwand getrieben.

Das relativ prächtigste Stück, rechts in der Mitte abgebildet, besteht teils aus Silber, teils aus einer silberartigen Kupferlegierung, der rechteckige Abschluß des Schnallendorns ist mit einem Almandin eingelegt, einem Halbedelstein aus der Gruppe der Granate. Diese Schnalle wie auch die darüber abgebildete aus grün patinierter Bronze besitzt eine Beschlagplatte, die eine besonders feste Verbindung mit dem Lederriemen des Gürtels gewährleistete . Bezeichnenderweise fanden sich die beiden Beschlagschnallen in den Gräbern derjenigen beiden Männer, die die schwersten Waffen trugen (Grab 9 mit Sax, Grab 11 mit Franziska) und damit die Gürtelschnalle am stärksten belasteten.

Von den vier Sllberschnallen unten stammen die beiden zierlichen Stücke rechts aus Knabengräbern, während die beiden garniturgleichen, aber unterschiedlich großen Stücke links im Grab eines älteren Herren gefunden wurden (Grab 15) Hier ist die größere Schnalle als Gürtelschließe, die kleinere daneben als Taschenschnalle oder dergleichen anzusprechen

Die beiden eisernen Schnallen links oben sind mit eingelegten Goldstreifen verziert (tauschiert). Die größere stammt, wie es sich gehört, aus einem Männergrab (Grab 28), die kleinere aus einem Frauengrab (Grab 33).

|

Kannen und Schüsseln von römischer Machart

Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Gefäße aus Ton, Glas und Bronze sind vor allem ihres Inhaltes wegen den Verstorbenen mit ins Grab gegeben worden. Töpfe und Schüsseln wird man sich mit Speisen, Kannen und Krüge mit einem Trank gefüllt vorstellen müssen -Wegzehrung für die Reise ins Jenseits und für den Aufenthalt in der anderen Welt.

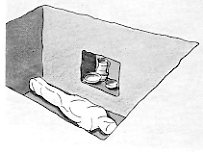

Die Gefäßbeigaben finden sich in der Regel beisammen, wie es ihrem Charakter als Gedeck entspricht. Sie waren entweder am Kopfende oder am Fußende der Grabgrube niedergestellt, einigemale auch in einer kleinen Nische in der Wand der Grabgrube, und zwar stets zur Rechten der beigesetzten Person. Solche Beigabennischen wurden vielfach bei spätrömischen Gräbern des 3. und 4. Jahrhunderts beobachtet. Die Alamannen haben offensichtlich diese Sitte wie überhaupt den Usus der umfangreichen Geschirrbeigaben der römischen Provinzialbevölkerung abgeschaut.

Wie stark man sich in manchen Bereichen an der römischen Zivilisation orientierte, verdeutlichen die nebenstehend abgebildeten Tongefäße auch insofern, als sie ihrer Machart nach römischer Keramik entsprechen. Die flache Schale ganz links ist in der Technik der römischen Terra Sigillata hergestellt, d.h. sie weist einen rotgebrannten Glanztonüberzug auf. Die übrigen Gefäße, zwei Schüsseln und mehrere Henkelkrüge verschiedener Form, gehören zur sogenannten rauhwandigen Ware. Ihr Ton ist mit sandigen Zuschlägen gemagert, die nach dem Brand an der nur mit der Hand geglätteten Oberfläche körnig hervortreten. Dieses robuste Gebrauchsgeschirr besitzt hervorragende technische Eigenschaften, was Bruchfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Porosität anbelangt, und ist heutigen keramischen Erzeugnissen, soweit sie für gleiche Anforderungen hergestellt werden, durchaus ebenbürtig.

Nicht nur an der Herstellungstechnik, sondern auch an der Formgebung ist zu erkennen, daß diese Gefäße aus linksrheinischen Töpfereien stammen, die schon in römischer Zeit produziert haben und die ihre Tätigkeit auch über das Ende der römischen Herrschaft hinaus fortgesetzt haben. In Mayen am Ostrand der Eifel bestanden große Manufakturen besonders für rauhwandige Ware, die auf der Wasserstraße des Rheins weithin verhandelt wurde. Für das eine oder andere der rechts gezeigten Gefäße mag es zutreffen, daß es in Mayen hergestellt, von Andernach aus per Schiff verfrachtet und auf dem Wochenmarkt in Mainz von einer aus dem Rechtsrheinischen angereisten Alamannenfrau erworben worden ist.

|

Tongefäße nach alamannischem Geschmack

Andere keramische Produktionstechniken und Gefäßformen verraten in stärkerem Maße die Handschrift einheimischer, im Alamannenland wirkender Töpfer. Jedoch sind auch sie noch römischen Vorbildern verpflichtet, wenngleich in stärkerer Umbildung als die vorerwähnte rauhwandige Ware.

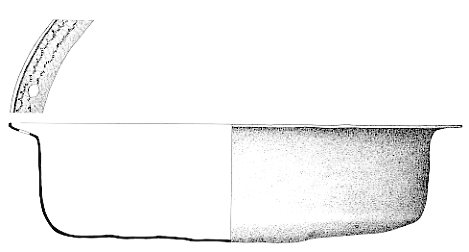

Die auf der nächsten Seite oben gezeigten Gefäße mit ihrer schwarz oder schwarzgrau glänzenden Oberfläche stehen in der Tradition der römischen Terra Nigra, dem Gegenstück zur roten Terra Sigillata. Diese römische Keramikgattung war in spätantiker Zeit in den römischen Grenzprovinzen und im angrenzenden Barbarenland besonders beliebt und ist hier wie dort auch hergestellt worden. Vor allem Schalen und Becher wurden in dieser Technik gefertigt, was sich im Musterrepertoire der einschlägigen Eschborner Funde deutlich abzeichnet. Die Schüssel oben links bildete zusammen mit dem Becher oben in der Mitte ein im Frauengrab 40 gefundenes Service. Eine Seltenheit ist die Bodenzeichnung des Bechers unten rechts. Nur der Fußbecher oben rechts ist auf der Drehscheibe getöpfert worden, gleichwie der ihm ähnliche, nur unvollständig erhaltene Becher aus Grab 1. Die übrigen Gefäße wurden aus freier Hand geformt.

Auch die Töpfe, welche auf der Abbildung darunter im Hintergrund zu sehen sind, erinnern in ihrer Form noch an die römische Terra-Nigra-Ware, wenngleich sie der Tonbeschaffenheit und der Oberflächenbehandlung nach eher der rauhwandigen Ware entsprechen. Sie leiten zu den sogenannten Knickwandtöpfen des frühen Mittelalters über.

Ein Fremdling unter den alamannischen Tongefäßen von Eschborn ist der freihandgeformte Becher ganz unten. Seine Verzierungselemente finden sich in dieser Form und Kombination ausschließlich in Böhmen wieder: die schräg gerillte, wulstige Oberwand, die Einstichreihen beiderseits des Gefäßumbruchs und vor allem der Zackenkranz, der diesen Umbruch markiert. Wie immer man sich die Umstände des Transports vorstellen mag, dieser Becher muß aus Böhmen in die Gegend am unteren Main gekommen sein.

|

Bronzebecken in reichen Frauengräbern

In drei besonders gut ausgestatteten Frauengräbern wurden große Bronzebecken von 27 bis 30 cm Randdurchmesser gefunden. Auf den ersten Blick ist man geneigt, sie ebenso wie die Tongefäße zu den Speisebehältnissen zu rechnen. Denn in den Gräbern 40 und 44 lag in dem Becken jeweils ein Trinkbecher, und in Grab 40 standen auch die übrigen Gefäßbeigaben daneben. Zwar waren in Grab 29 ein gläserner Becher in einer Wandnische und das Becken an anderer Stelle auf der Grabsohle deponiert; es hatte jedoch in der kleinen Nische sicher keinen Platz gefunden.

Insofern besteht auch in diesem Fall kein Anlaß, an der Zugehörigkeit des Beckens zum Kuchen- und Tafelgeschirr zu zweifeln.

|

Merkwürdig nur, daß in dem Becken des Grabes 44 neben dem Trinkbecher auch ein Kamm gelegen hat. Sollten solche Schüsseln am Ende auch - zumindest hin und wieder - im Bereich der weiblichen Toilette, das heißt schlicht als Waschschüsseln benutzt worden sein? Oder waren sie als Handwaschbecken beides, Toilett- und Tafelgerät?

|

Glasbecher, Trinkgefäße der feinsten Art

Zu den gefälligsten Funden aus den Eschborner Alamannengräbern zählt eine Reihe höchst fragiler Glasgefäße. Gerade ein Dutzend wurde gefunden, durchweg nur ein Exemplar in einem Grab, was ihren besonderen Wert unterstreicht. Nicht alle Stücke waren hinreichend gut erhalten, manche waren in den erwähnten Beigabennischen deponiert und sind auf deren höherem Niveau vom Pflug erfaßt und weitgehend zerstört worden.

Die Glasgefäße stehen in ähnlichem Verhältnis zum römischen Formengut wie die rauhwandige Keramik. Sie sind aus linksrheinischen Werkstätten hervorgegangen, die auf dem Boden der römischen Provinz seit spätantiker Zeit produziert haben, und repräsentieren römische Gebrauchsformen oder führen solche fort. Das gilt auch für die Ziermittel: Senkrechte und schräge Riefen bei den Spitzbechern (auf dem Bild rechts im Hintergrund), spiralig umlaufende Glasfäden aus gleicher oder andersfarbiger Glasmasse - so etwa bei den beiden Glockenbechern rechts -, Dellen zum leichteren Anfassen bei der Schale im Vordergrund.

Ein besonders hübsches Stück stellt der zierliche, nur 9,6 cm hohe, dennoch reich mit umlaufenden weißen Fäden und Girlanden verzierte Becher aus Grab 50 dar. Es ist dies jenes Grab, das durch seine abseitige Lage im Westen des Gräberfeldes aus dem Rahmen fällt. Leider in alter Zeit beraubt, enthielt es nur noch Reste seiner einstigen, zweifellos reichen Ausstattung, darunter eben diesen Becher.

|

Zeitzeugen welthistorischer Ereignisse

Mitten in die wenigen Jahrzehnte, während derer das kleine alamannische Gräberfeld bei Eschborn belegt wurde, fällt ein welthistorisches Epochendatum ersten Ranges. Vom Jahr 476 an, seit dem es in Italien keinen römischen Kaiser mehr gab, rechnen wir den Beginn des Mittelalters und datieren auf diesen Zeitpunkt das Ende der Antike. Wir wissen um die Künstlichkeit einer solchen Periodisierung, und daß sie natürlich den Zeitgenossen in keiner Weise bewußt war. Dennoch konnte diesen und damit auch den damals im Bereich von Eschborn siedelnden Alamannen nicht verborgen geblieben sein, daß sich zu ihren Lebzeiten die Welt in einem schier unvorstellbaren Maß gewandelt hatte. Die ältesten jener Eschborner Bukinobanten hatten noch bleibende Eindrücke von römischer Macht und Kultur gewinnen können. Das stattlich ummauerte Mogontiacum/ Mainz, Provinzhauptstadt und Bischofssitz, mit seinem Brückenkopf Castellum/Kastell, weiträumig geschützt von den Festungen Alzey, Kreuznach und Bingen, konnte als Inbegriff gesicherter Verhältnisse und überlegener Zivilisation angesehen werden. Die Folgezeit, die Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts bis zu dessen Mitte, brachten freilich einen fortschreitenden Verfall der römischen Herrschaft unter dem Ansturm der germanischen Stämme, an Mittel- und Oberrhein so gut wie im ganzen Westreich. Mit eigenen Augen konnten unsere Bukinobanten den verheerenden Zug der Wandalen nach Westen im Jahr 406/407 beobachten, sie sahen die Aufrichtung (413) und den Fall (437) des Burgunder-Reiches am Rhein und waren Zeugen des Hunnensturms von 451. Die jüngsten von ihnen müssen noch die harte Hand der Franken gespürt haben, der neuen Ordnungsmacht, die das römische Imperium substituierte. Am Ende des 5. Jahrhunderts, als die letzten Alamannengräber von Eschborn angelegt wurden, sah die Welt ganz anders aus, als sie sich am Beginn dieses Jahrhunderts dargestellt hatte. Bedenken wir: Das Rhein-Main-Gebiet hat in den anderthalb seither verflossenen Jahrtausenden gewiß noch manche politische Umwälzung und viele Regierungswechsel mitgemacht, aber niemals wieder ging das mit einer derartigen Veränderung der ethnischen Verhältnisse einher wie im 5. Jahrhundert, während dessen sich Römer und Burgunder, Alamannen und Franken in der Herrschaft ablösten.

So führen uns denn die Eschborner Alemannen-Gräber in eine Zeit, in welcher sich die Grundlagen einer neuen, eben der nachantiken, mittelalterlichen Ordnung in Europa herausbildeten. In dieser Zeit entstand auch ein neues, von den römischen Strukturen unabhängiges Siedlungssystem. Wir wissen nicht, wo die Wohnstätten jener Alamannen lagen, deren Gräber beim Eschborner Friedhof gefunden wurden, können ihren Platz jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach im heutigen Ortsbereich vermuten. Der Gedanke liegt nahe, daß mit der Gründung dieser alamannischen Siedlung, also einige Zeit vor der Mitte des 5. Jahrhunderts, ein Siedlungsprozeß begonnen wurde, an dessen Ende die heutige Stadt Eschborn steht.

|

Abbildungsnachweis (die Seitenhinweise beziehen sich auf das gedruckte Werk)

S.6; 9 unten; 15 oben rechts und unten links; 20; 25 rechts; 26; 28; 30; 32 unten; 36; 42; 44: Zeichnung Sunhild Kohz, Mainz, für Hermann Ament, Das alamannische Gräberfeld von Eschborn (Main-Taunus-Kreis). Materialien zur Vor- und Frühgeschichte Hessens (im Druck)

S. 7: Vorlage Museum Eschborn

S. 9 oben: Foto Gerhard Raiss, Eschborn

S. 11; 13; 15 unten rechts; 17; 18; 22; 24; 32 oben; 38; 40: Graphik Irene Bell, Wiesbaden

S. 15 oben links: Feldskizze Ralf Klausmann, Hessisches Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden

S. 19; 21; 23; 25 links; 27; 29; 31; 33; 35; 36; 39; 41; 43; 45: Foto Ursula Seitz-Gray, Frankfurt am Main

S. 47: Johann Philipp Gottschalk, Frankfurt am Main

Herausgeber: Magistrat der Stadt Eschborn

Stadtarchiv/Museum 1991

Redaktion: Gerhard Raiss

© Stadtarchiv/Museum Eschborn

Fotos: Johann Philipp Gottschalk, Gerhard Raiss, Ursula Seitz-Gray (Objektfotos) Objektzeichnungen: Sunhild Kohz

Umschlag, Illustrationen und graphische Gesamtgestaltung: Irene Bell

Herstellung: Druckerei Henrich GmbH, Frankfurt am Main Lithos: M. K. Reprotechnik, Frankfurt am Main

Die Nach-Veröffentlichung auf unserer Homepage wurde uns vom Autor, Herrn Prof. em. Dr. Hermann Ament, bereitwillig gestattet. Wir sind dem Autor sehr dankbar. So werden die Ausgrabung wie das Werk einer größeren Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

Historische Gesellschaft Eschborn e.V.