Hebräischer Gebetsgesang nach Opernmelodien oder deutsche Erbauungschoräle mit gemischtem Chor ?

Die jüdischen Gemeinden des 19. Jahrhunderts im Main-Taunus-Kreis zwischen Reform und Orthodoxie

WOLFGANG ZE'EV ZINK

Was ist „orthodox" daran, um 1840 in jüdischen G'ttesdiensten die Gebete nach zeitgenössischen Opernmelodien zu trällern oder auf dem Synagogenvorplatz auch an jüdischen Feiertagen sein Pfeifchen zu schmauchen? Wie „reformiert" ist es, beides in einer „Synagogenordnung" zu verbieten? Diese und andere ähnliche Beispiele sind in bislang unveröffentlichten Akten des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden (HStA- WI) mehrfach erwähnt. Sie zeigen das Versagen uns heute geläufiger Begriffe auf, mit denen - den Chassidismus ausgenommen - die bedeutendsten jüdischen Glaubensbewegungen der Neuzeit üblicherweise charakterisiert werden. Und sie zeigen, wie wenig wir heute über die jüdische Glaubenspraxis im Hessen des 19. Jahrhunderts wissen.

Um 1850 wurden die Reformer jüdischen Glaubens im Herzogtum Nassau in Dokumenten „Neologen" genannt, Verkünder einer neuen (religiösen) „Lehre". Sie selbst beschrieben aber das, was sie taten, als „Restauration", d.h. als Wiederherstellung des alten (rechten) Glaubens, wie er einmal praktiziert wurde. Die „Orthodoxen", Rechtgläubigen, wie das Wort übersetzt heißt, nannten sich damals dagegen noch „Altgläubig". Erst 1870, im Zuge der Bildung der Wiesbadener jüdischen „Austrittsgemeinde", kamen die Begriffe „reform" und „orthodox" auf. Ein weiteres Problem der heutigen Begriffe: Formen und Praxis jüdischen Glaubens erfuhren nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern seit dem babylonischen Exil 586 v.d.Z. einen stetigen Wandel und waren auch während des gesamten Mittelalters in Deutschland ständigen Veränderungen in Gebet und Brauch unterworfen. Das Festhalten am „Gewohnten" oder das Einführen von „Neuem" in Denken und Praxis fand und findet bis heute also nicht nur in der jüdischen Reformbewegung statt, sondern auch innerhalb der „Orthodoxie".

Um einer weiteren Verwirrung der Begriffe zu entgehen, wird die eine Gruppe, ihrem philosophischen Ideal entsprechend, der Aufklärung, im Folgenden Rationalisten genannt, die andere nach ihrem religiösen Ideal Traditionalisten. Ein Beispiel: Bei den Rationalisten würde der Warnruf des frommen Milchmannes Tevje im bekannten Musical Anatevka „Tradition??" lauten, bei den Traditionalisten: „Tradition!!". Und damit sind wir mitten in der Auseinandersetzung.

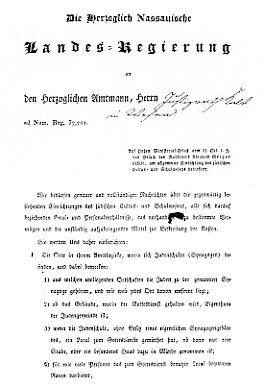

Diese begann in Nassau und damit im heutigen Main-Taunus-Kreis ca. 10 Jahre später und anders als z.B. im nahen Großherzogtum Hessen-Darmstadt, in der Freien Stadt Frankfurt oder der rheinischen Enklave Preußens um Wetzlar. Am Anfang stand eine Art staatlicher Bestandsaufnahme, initiiert durch den jungen Rabbiner Dr. Abraham Geiger, der in Wiesbaden zwischen 1832 und 1838 sein allererstes Rabbinat bekleidete und später zu einem der herausragenden Exponenten des deutschen Reformjudentums aufsteigen sollte. In einem vollständig gedruckten Zirkular an alle nassauischen Ämter - im Main-Taunus waren dies Höchst, Hochheim und Königstein - vom 13.12.1835 (z.B. HStA-WI 244/91) erfragt die Landesregierung auf drei Seiten alles, um einen Überblick über Struktur und Vermögen, „Judenschulen" (Synagogen) wie „Bedienstete" der jüdischen Gemeinden zu gewinnen. Diese „Bediensteten" sind: „Rabbiner", „Lehrer", „Vorsänger" (Chasan) und „Schlächter" (Schochet). Die Antworten der Ämter sind in den betreffenden Akten leider nicht erhalten; aber vom Main-Taunus wissen wir, daß es 1835 einen einzigen, vom Staat nicht als solchen anerkannten Rabbiner, Salomon Samuel Igstädter aus Wiesbaden-Biebrich gab, der ab 1832 mit den jüdischen Gemeinden Hofheim, Hattersheim und Okriftel einen Vertrag hatte (HStA-WI 211 /11485II). Religionslehrer gab es damals in Niederhofheim und Hochheim, die zugleich auch Kinder anderer jüdischer Gemeinden unterrichteten, bezahlte und ausgebildete Vorsänger überhaupt nicht; die ehrenamtlichen „Vorbeter" waren meist die Gemeindevorsteher selbst. Wo überhaupt welche jüdischen Gemeinden mit „Filialen" und wo wieviele „Judenschulen" / „Betstuben", d.h. Synagogen bestanden, ist im MTK-Jahrbuch 1994 nachzulesen.

Faktum bleibt jedenfalls - wie das Zirkular beweist -, daß der Staat keine oder keine zuverlässigen Kenntnisse von der inneren Struktur seiner jüdischen Gemeinden besaß. Möglichen und aus ordnungspolitischen Gründen gewollten Veränderungen fehlte so die notwendige Grundlage. Wie an anderer Stelle beschrieben (MTK-Jahrbuch 1995), griff das Herzogtum Nassau 1837 erstmals in das religiöse Leben seiner jüdischen Gemeinden massiv ein, als es alle Mikwot quasi als „öffentliche Badeanstalten" von der „medicinischen Polizey" amtlich überprüfen ließ, weil es ein demagogischer und weitgehend unwahrer Bericht Rabbiner Dr. A. Geigers von Wiesbaden aus alarmiert hatte. Übrigens: Das Zirkular von 1835 hatte sich weder für jüdische Friedhöfe noch für Mikwot interessiert. Der rigide Eingriff in die Kaschrut, die religiös-individuelle Glaubenspraxis, verursachte jedenfalls besonders bei einzelnen jüdischen Gemeinden des Main-Taunus - wie die jahrelangen Auseinandersetzungen mit den Behörden um Mikwot zeigen - ein derart böses Blut, daß bis 1860 wesentlich behutsameren Eingriffen in ihre Glaubenspraxis a priori kollektive Kritik bis Ablehnung entgegenschlug.

Grundsätzlich innovativ wurde der Staat erst im Januar 1839. Mit Hilfe des von Rabbiner Dr. Geiger ausgebildeten und 1837 geprüften Heddernheimer Religionslehrers Benjamin Höchstätter (HStA-WI 211 /11479) hatte die sich nun „CultusGemeinde" nennende jüdische Gemeinde Wiesbaden 1838 eine auf ihn zugeschnittene Religionslehrerinstruktion von 24 §§ und eine auf ihre Verhältnisse abgestimmte Instruktion für den „Äußerlichen Gottesdienst" mit 48 §§ in Ergänzung zu den neuen staatlichen Instruktionen für den Vorsteher und „Zeitlichen Rechner" geschaffen, deren Vorbild nach amtlicher Feststellung die 1838 erschienene Synagogenordnung des Königreiches Württemberg war und die der Staat überall, jedoch „unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse eingeführt" sehen wollte. Jene von Württemberg war aber nicht von der Hauptstadtgemeinde, sondern „sämmtlichen Rabbinen des Landes" erarbeitet und hatte damit die religionsgesetzliche Rechtskraft einer „Takana", d.h. jüdischen und nicht nur staatlichen Verordnung. Sinn dieser wie des Wiesbadener Instruktionsensembles war es, die jüdischen Gemeinde- und G'ttesdienststrukturen „zeitgemäß" zu normieren, zu vereinheitlichen, um so landesweit die jüdischen Gemeinden ordnungspolitisch und verwaltungsmäßig in den Griff zu bekommen.

Zwei völlig verschiedene Phänomene führten dazu, daß dieses Instruktionsensemble bereits 1842 / 3 gescheitert war. Das eine beruhte auf der nassauischen Voraussetzung für das Genehmigungsverfahren: der Akzeptanz in jeder einzelnen jüdischen Gemeinde. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Wo überhaupt die Synagogenordnung Aufnahme und nicht Ablehnung fand, wurde sie - teilweise völlig - verändert. So auch im „fortschrittlichen" Heddernheim 1841/2, das das gesamte Ordnungswerk nach völliger Veränderung und Ergänzung um eine Synagogendiener- und Vorbeterinstruktion als „Kultusordnung" bezeichnete (HStA-WI 211 /11485II). Heddernheim gehörte damals zum nassauischen Amt Höchst. Ein weiteres Ergebnis dieses Verfahrens: die Vielfalt jüdischer G'ttesdienstpraxis wurde vermehrt, nicht verringert. Jede Variante zwischen extrem rationalistisch- und unverändert traditionell-orientierter Synagogenordnung ist in den Dokumenten ausmachbar. Dies hatte zur Folge, daß z.B. in Wiesbadener jüdischen G'ttesdiensten teilweise Gebete und Minhagim, religiöse Bräuche, verboten waren, die im 15 km entfernten Wallau noch praktiziert oder im nahen Langenschwalbach (Bad Schwalbach) mit der dortigen Synagogenordnung sogar amtlich sanktioniert wurden.

Das zweite Phänomen rief rabbinischen Widerstand wie auch den der jüdischen Gemeinden im Main-Taunus hervor: Mit der Religionslehrerinstruktion wurden alle jüdischen Religionslehrer - ungeachtet ihrer beruflichen Qualifikation - zu „Geistlichen" erklärt, die alles G'ttesdienstliche, auch den Vorbeter, überwachen und nach

Ermessen verändern, Trauungen (Chatunot), Beerdigungen (K°vurot) und „Konfirmationen" anstelle eines Rabbiners vornehmen, mit einem Wort, Rabbiner ersetzen sollten. Schon 1841 erreichte das einzige noch aus Katzenellnbogenschen Zeiten vorhandene Landrabbinat in Langenschwalbach und seine Vertreter, der greise Landrabbiner alten Schlages S. S. Wormser und sein Sohn Rabbiner Dr. Wormser, daß zumindest in seinem Bezirk dies nicht der Fall war. Kein Wunder: Bis 1843 verfügte das Herzogtum Nassau nicht einmal über genügend qualifizierte, amtlich geprüfte Religionslehrer, „da selbst der ferne Norden eine nicht geringe Anzahl von Lehramts-Candidaten aus Baiern, Würtemberg, Baden etc. - die früher brotlos umherirrten - versorgt hat." (HStA-WI 244/91).

Bar Mizwa (Gebotspflichtiger). Mit dem vollendeten 13. Lebensjahr ist ein Junge  religiös ,erwachsen' und somit gebotspflichtig. Zum Nachweis seiner Fähigkeit, die Gebote (Mizwot) zu verstehen und ausüben zu können, wird er am Schabat nach seinem Geburtstag erstmalig zur Toralesung aufgerufen und trägt seinen Toraabschnitt selbst vor. In Reformgemeinden fand stattdessen eine jüdische ,Konfirmation' von Jungen und Mädchen nach dem 14. Lebensjahr nach christlichem Vorbild statt, so in Heddernheim ab 1840. Auf dem Bild steht links der Religionslehrer und Vorbeter und zeigt mit dem Torazeiger, Jad (Hand) genannt, die zu lesenden Zeilen, während rechts der ,Synagogenaufseher' steht, wie er seit 1840 in Nassau gesetzlich vorgeschrieben war.

religiös ,erwachsen' und somit gebotspflichtig. Zum Nachweis seiner Fähigkeit, die Gebote (Mizwot) zu verstehen und ausüben zu können, wird er am Schabat nach seinem Geburtstag erstmalig zur Toralesung aufgerufen und trägt seinen Toraabschnitt selbst vor. In Reformgemeinden fand stattdessen eine jüdische ,Konfirmation' von Jungen und Mädchen nach dem 14. Lebensjahr nach christlichem Vorbild statt, so in Heddernheim ab 1840. Auf dem Bild steht links der Religionslehrer und Vorbeter und zeigt mit dem Torazeiger, Jad (Hand) genannt, die zu lesenden Zeilen, während rechts der ,Synagogenaufseher' steht, wie er seit 1840 in Nassau gesetzlich vorgeschrieben war.

So war es denn die einzige, kollektiv geäußerte Sorge der Vorsteher der jüdischen Gemeinden von Hattersheim, Hofheim, Höchst, Niederhofheim mit Soden und Oberliederbach, daß wie im Amt Hochheim, d.h. in den jüdischen Gemeinden Breckenheim, Flörsheim, Hochheim und Wallau, jüdische Brautpaare weiterhin von „ihrem" Rabbiner S. S. Igstätter getraut würden, da dieser „auch in allen religiösen Vorfällen" berät, auch wenn er „kein wirklicher Rabbiner" sei (HStA-WI 211 /11485II). Mit anderen Worten: Fast im gesamten Main-Taunus-Kreis dominierten die Traditionalisten gegen die rationalistischen Einflüsse aus Wiesbaden. Übrigens erließ der nassauische Staat bereits 1844 eine „Lex Igstätter": In einer Sonderregelung bleibt er für den gesamten Main-Taunus, aber auch das Amt Königstein zuständig (HStA-WI 244/91). Außer Heddernheim reagierte keine dieser jüdischen Gemeinden auf die Synagogenordnung: Sie wurde durch Nichtbeachtung und -behandlung „erledigt"; alle G'ttesdienste mit häufigem Streit um Mizwot, Beschimpfungen oder gar Tätlichkeiten blieben, wie sie waren. Entsprechendes belegen z. B. für Hochheim 1840-47 die zitierten Berichte im Buch von W. Luschberger. Wie diese G'ttesdienste aus dem Blickwinkel von Rationalisten wirkten, gibt eine polemische Ansprache des Offenbacher Gemeindevorstandes von 1843 wieder, die - für nichtjüdische Ohren bestimmt - um der eigenen Sache willen alte Minhagim entstellen, verkürzen und überspitzen muß:

„In der Mitte unserer, vom Lichtdampf geschwärzten und mit Spinnweben reichlich behangenen Synagoge hing eine schwarz angestrichene Tafel, auf welcher zu beliebigem Gebrauche der große und kleine Bann geschrieben war. Hinter einem dunkelbraunen hölzernen Gitter erblickte man die schwatzenden Frauen, während man vom Vorsänger oft die heiligsten Gebete nach der Melodie der gemeinen Bänkellieder singen hörte. Daß man sich in der Synagoge nach Herzenslust unterhielt, aus den entferntesten Ecken her sich die (Tabaks)Dosen offerierte, am Freitag Abende mit Pantoffeln und Schlappschuhen in dieselbe trat, dort die heiligen Functzionen wie eine Waare meist-bietend versteigert, ... förmlich zankte, sogar in Tätlichkeiten überging und dgl. mehr, fand man gar nicht auffallend; ja sogar darin erkannte man nicht eine Entweihung des Gotteshauses, das am Fasttage des Neunten Ab (Tischa B°Av) einige Männer sich Bettstücke in dasselbe schleppten, auf welchen sie in dem zerissendsten ihrer Röcke und in bloßen Strümpfen schliefen, während muthwillige Jungen sich gegenseitig mit Kletten und Thora-Wimpeln bewarfen."

Einige Nachbemerkungen sind notwendig: Am Erev Schabat, Freitagabend, werden überhaupt keine Mizwot, „Funktzionen" vergeben bzw. versteigert. An Jom Kipur/Versöhnungstag und Tischa B°Av ist das Tragen von Leder wie Lederschuhen halachisch seit fast 2000 Jahren verboten; deshalb Stoffschuhe oder (Filz)Pantoffel. Tischa B°Av ist ein Trauer- und Fasttag in Erinnerung der Zerstörung des 1. wie 2. Tempels an diesem Tag. Jüdische Trauernde sitzen nicht auf Stühlen, sondern hocken noch heute auf Kissen auf dem Boden und reißen zum Zeichen ihrer Trauer - wie schon in der Bibel beschrieben - ihre Kleidung ein; deshalb die „Bettstücke" und „zerrissendsten Röcke".

Die traditionalistische Grundeinstellung fast aller jüdischen Gemeinden im Main-Taunus mindestens bis 1870 wird außer an den Mazevot, den Grabsteinen der jüdischen Friedhöfe, auch an weiteren Phänomenen ihrer Glaubenspraxis mehr als deutlich. Die Wallauer Gemeinde beschließt z. B. 1846 unter Umgehung einer Begräbnisordnung als Teil der Wiesbadener Synagogenordnung eine „Instruction", die sich als „Ordnung des Beerdigungsvereins" erweist und eindeutig traditionellen Brauch voraussetzt (HStA-WI 227/2625). In Niederhofheim praktiziert um diese Zeit einer der bei allen religiösen Richtungen der Juden Frankfurts populärsten und beliebtesten Männer, Benjamin Niederhofheim (1810-1885), als Gemeindevorsteher und Mohel, der in seinem Leben 7110 Beschneidungen vornahm. Ebenfalls in Niederhofheim war 1844-1850 der traditionelle, später berühmte jüdische Gelehrte Seligmann Baer aus Wiesbaden-Biebrich Religionslehrer, ein Schüler von S. S. Igstädter.

Gedrucktes Zirkular vom 13.12.1835 (Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 244/91), das von Rabbiner Dr. Abraham Geiger initiiert worden war, der nach seiner Wiesbadener Zeit zu einem der führenden Protagonisten der jüdischen Reformbewegung wurde. Das Zirkular will eine ,amtliche' Übersicht über alle jüdischen Gemeinden in Nassau, ihre Größe und Struktur gewinnen.

Möchten Sie das Zirkular lesen?

Die in Wiesbaden und anderswo von den Rationalisten abgeschafften Memor-, Gedenkg'ttesdienste für die jüdischen Märtyrer in mittelalterlichen Verfolgungszeiten wurden in Flörsheim um 1852 noch ebenso praktiziert wie der gleichermaßen offiziell abgeschaffte „Purim koton"-Dankg'ttesdienst im Monat Ellul (Juli / August) zur Erinnerung an die glückliche Errettung vor der dortigen Pest 1666. Frömmigkeit/Chassidut konnten diese jüdischen Gemeinden eben nur in traditioneller Glaubenspraxis garantiert sehen. Nicht behandelt wird in diesem Zusammenhang aus geographischen Gründen die damals nassauische Gemeinde Rödelheim, die bis in die Nazizeit ein Zentrum traditioneller jüdischer Frömmigkeit blieb und seit 1800 über den „Rödelheimer Verlag" des in der jüdischen Welt überall hochgeachteten Hebraisten Wolf Heidenheim (1757-1832) mit seinen traditionellen Siddunm und Machsorim, Gebetbüchern, jüdischen Kalendern, Talmud- und anderen rabbinischen Werken die G'ttesdienst- und Glaubenspraxis ganzer jüdischer Generationen und fast aller traditionell bis orthodoxen Gemeinden zunächst in Deutschland, später in der gesamten westlichen Welt bestimmte.

Der erbittertste Widerstand wurde von fast allen jüdischen Gemeinden des Main-Taunus- Kreises jedoch der jüdischen „Konfirmation" entgegengebracht. Ausnahme blieb erneut Heddernheim: Der dortige Religionslehrer Isaac Löwenstein veröffentlichte 1843 ganz im Geist der Rationalisten eine über 80seitige, „vollständige israelitische Confirmationshandlung am Schebuoth-Feste" (Schavu'ot = Wochenfest), die in Frankfurt am Main gedruckt wurde. Das Werk enthielt eine entsprechende Predigt, einen „Leitfaden zum Confirmanden-Unterricht", „Anreden und Ermahnungen" für die Konfirmanden, die Prüfung selbst sowie 5 Lieder in 4stimmigem Choralsatz nach protestantischen Kirchenliedern, 2 traditionelle in hebräischer, 3 moderne in deutscher Sprache (HStA-WI 211/7809). Ohne das Opus erschöpfend religionsphilosophisch zu analysieren, lassen Wortwahl, Inhalt und das Konfirmationsverfahren, das mit der Wiesbadener Synagogenordnung zunächst auf den 2. Tag des 2tägigen Wochenfestes, in zeitlicher Nähe zu Pfingsten und die christlichen Konfirmationen gelegt worden war, die unmittelbare geistig-religiöse Verwandtschaft mit der protestantisch-evangelischen Konfirmation in einer Intensität erkennen, daß nicht nur christliche, sondern noch mehr jüdische Leser heute fragen würden, worin denn - außer in neutestamentlichen Elementen - noch der Unterschied bestehe. Dieses Werk manifestiert beispielhaft das in allen Dokumenten bei den Rationalisten durchschimmernde Vorbild: die evangelisch-protestantische Kirche, ihre Ethik und G'ttesdienstpraxis sowie das christlich-aufklärerische Staatswesen. Das Wochenfest heißt bei ihnen Pfingsten, Pessach Ostern, Chanuka gar Weihnachten; das Judentum wird zur „israelitischen Kirche" mit „Kirchendienern", ,,-sprengeln" und „büchern" u.a. m. und meint doch stets „Synagoge".

Dieser Veränderung und mit ihr der jüdischen „Konfirmation" widersetzten sich die jüdischen Gemeinden im Main-Taunus aufs Äußerste, auch weil jene die „weibliche Schuljugend" öffentlich im synagogalen G'ttesdienst miteinbezog. So verging kaum ein Jahr seit 1840, in dem nicht irgendein jüdischer Familienvater seine Kinder, besonders aber Töchter, von der „Konfirmation" zu befreien versuchte. Kein Wunder: Nach Deutung der Rationalisten war diese nichts anderes als eine „würdigere" und „angemessene" Form der traditionellen, jedoch nur für Jungen geltenden Bar Mizwa (HStA-WI 21177809), die z. B. in der Wiesbadener Synagogenordnung nicht völlig abgeschafft wurde. Mit der alten Bar Mizwa wies ein 13jähriger seine Fähigkeit öffentlich im jüdischen G'ttesdienst nach, aus der Tora oder den Propheten in Hebräisch und den traditionellen Melodien vorzutragen, den Wochenabschnitt/die Parascha zu erklären, einen Teil des G'ttesdienstes vorzubeten bzw. -zusingen und die erforderlichen Segenssprüche / B°rachot auswendig zu beherrschen. Deshalb stellte sich für traditionelle Eltern nicht die Frage nach dem Sinn von religiösem Unterricht für Mädchen, sondern nach dem Sinn weiblicher Konfirmation. Der nassauische Staat jedoch bestand darauf und erteilte allen Dispensgesuchen eine klare Absage.

1854 aber gingen die Traditionalisten, allen voran jüdische Gemeinden aus dem Main- Taunus, zum „Gegenangriff" über. Die Vorsteher von Bierstadt, Biebrich, Wallau, Hochheim und Flörsheim beantragten mit vielen namentlich genannten Gemeindemitgliedern und dem Wallauer Religionslehrer Isaac Rosenthal förmlich die Abschaffung der Konfirmation und wiesen in geradezu klassisch-traditioneller Argumentation deren religionsgesetzliche Unzulässigkeit nach. Diese sei „andere Confessionen nachäffend", eine ebensolche „Sectirerei" wie z.B. das Feiern des Schabat am Sonntag in einigen „israelitischen Reformgemeinden" oder wie in „Aachen & Soest, ... nachahmend den katholischen Ritus," das „Räuchern vor der heiligen Lade" (= Toraschrein) und außerdem gebe es sie in „Baden, Curhessen, Großherzogtum Hessen, Landgrafschaft Hessen-Holland (Saar), Frankreich, Oestreich & Preußen" nicht.

|

Jüdischer G'ttesdienst während der Toralesung. Man beachte den Zylinder des Synagogenaufsehers und der Teilnehmer sowie die ,Amtstracht' mit Bäffchen vom sitzenden Rabbiner und vorlesenden Kantor (Chasan). Zeichnung von W. Thielmann, 1899.

Da in diesem Schreiben zugleich die vier Nassauischen Bezirksrabbiner Treuenfels, Höchstätter (Wiesbaden), Süßkind und Dr. Wormser sich in ihrer religiösen Einstellung durch den Vorwurf der „Unjüdischkeit" fundamental angegriffen sahen, reagierten sie äußerst alarmiert und mit ausführlichen, teilweise religiös begründeten Gegendarstellungen (HStA-WI 211/7809). Aber: 4 Rabbiner = 6 Meinungen; Rabbiner Höchstätter und Dr. Wormser machten nachträglich Änderungsvorschläge, letzterer, weil er selbst gemäßigter Traditionalist war. Auf die Gegendarstellungen erfolgte wieder eine Gegendarstellung jüdischer Gemeinden aus dem Main-Taunus, der Staat erließ Zwischenverfügungen, das Nassauische Innenministerium schaltete sich ein. Ergebnis: Die Antragsteller bekamen Recht, die Rationalisten wurden amtlich „zurückgepfiffen" : Zwar sei die Teilnahme am Konfirmandenunterricht als schulische Veranstaltung Pflicht, aber die Konfirmation selbst als „Cultussache" kein Zwang, so 1855. 1856 wurde dann verfügt, daß die „Konfirmation" als Schulabschlußprufung des Religionsunterrichts nicht in der Synagoge und nicht während jüdischer G'ttesdienste stattzufinden habe - die Traditionalisten hatten durch die jüdischen Gemeinden des Main-Taunus landesweit obsiegt.

Überhaupt war Traditionalismus als Fundament jüdischen Glaubens wieder gefragt, wenn auch in einer „aufgeklärten" Form, d.h. am philosophischen A-Priori des vernunftmäßig Erklär- und Einsehbaren orientiert, die später Neo-Orthodoxie genannt wurde. 1849 hatte sich in Frankfurt am Main eine „Austrittsgemeinde", die „Israelitische Religionsgemeinschaft", gegründet, deren Rabbiner 1851 Samson Raphael Hirsch wurde und die sich 1853 eine Synagogenordnung gab; die überlieferte G'ttesdienstform und traditionellen Gebetsvortrag voraussetzend, jedoch unsinniges Brauchtum oder halachisch zweifelhafte Sitten wie z.B. Versteigern des Aufrufs zu Tora und Mizwa abschaffend. So war - diesem innerjüdisch-geistig-religiösen Trend entsprechend - auch in der fortschrittswilligen jüdischen Gemeinde Heddernheim 1857 das Ende orthodoxer Toleranz erreicht, als ihr Reformreligionslehrer Henoch zwar weder Gebetsgesang noch korrektes Toralesen noch an Sukkot / Laubhüttenfest den Umgang mit dem Lulav / Palmwedel beherrscht, dafür aber „gegen das (Religions)Gesetz am Sabbat Geld" ausgibt und statt am Schabatg'ttesdienst in der Synagoge lieber als Zuhörer eines Mordprozesses im Frankfurter Gericht teilnimmt (HStA-WI 211 /11479), wie der Vorstand in der Bitte um Vertragsauflösung an die nassauische Landesregierung schreibt.

Das letzte Beispiel gibt Gelegenheit, abschließend zusammenzufassen. Wir haben gesehen, daß im Main-Taunus Fortschrittswilligkeit keineswegs die Preisgabe traditioneller jüdischer Glaubenshaltung bedeuten mußte. Umgekehrt haben wir auch gesehen, daß rationalistisch-religiöse Innovationen zumindest bis etwa 1870 relativ erfolglos blieben - trotz aller staatlichen Verordnungen. Wir konnten ferner sehen, daß jüdischer Traditionalismus sowohl das Beibehalten wie das Verändern von Glaubensformen bedeuten konnte. Und wir haben gesehen, daß die Vertreter des jüdischen Rationalismus keineswegs die „besseren" und ihre Gegenspieler keineswegs die „schlechteren" Juden waren, wie heute unter Nichtjuden noch immer geglaubt wird. Als sich ab 1870 auch unter den jüdischen Gemeinden des Main-Taunus-Kreises dann dennoch schrittweise Reformerisches in Gebet, G'ttesdienst und Glaubenspraxis durchsetzte, wie an den Synagogenneu- und -umbauten sowie Grabsteinen erkennbar (MTK-Jahrbuch 1993 u. 1994), geschah dies unter einem schrecklichen historischen Irrtum, den die Rationalisten bereits 30 Jahre zuvor, um 1840, formuliert hatten: „Jene Klage- und Rachegebete, die in der Zeit des grausamen Druckes entstanden" und „die Judenmetzeleien der Kreuzzügler" wiedergaben, seien „poetische Ergüsse" und werden ein für allemal wie anderes Traditionelle „abgeschafft", also aus Gebetbüchern getilgt und jüdischen G'ttesdiensten verboten, weil die „finstern Zeiten des Mittelalters" endgültig vorbei seien und Juden nunmehr in „gerechtern Zeiten unter den humanen Regierungen civilisierter Länder" leben würden. Dies galt schon 1870 nicht für die Juden Rußlands mit seinen Pogromen und übersah den aufkommenden Antisemitismus in Hessen. Innerhalb einer für die Geschichte des jüdischen Volkes unbedeutenden Zeitspanne von 70 Jahren später, ab 1933, sollten diese Gebete ihre ungebrochene Aktualität beweisen und die Regierung eines zivilisierten Landes im Herzen Europas Reformern wie Traditionalisten ohne Unterschied ein Schicksal auferlegen, das in anderer Form die alten Trauerlieder aus Speyer, Mainz und Worms besangen.

Aus: Zwischen Main und Taunus – MTK-Jahrbuch 1997